この記事では、私が全経簿記の上級に合格した時の体験談と、使用した教材、勉強のポイントを紹介します。

全経上級を受験する人は、簿記の専門学校に通っている人か、税理士の受験資格を得るために受験する人が多いと思います。

特に税理士の受験資格を得るために全経上級を目指す人は、日商簿記1級よりも対策しやすく合格率も高いので、おすすめです!

この記事内で紹介したサービス

- >>全経上級 試験対策講座(ネットスクール)

・短期間で全経上級の対策をするのにおすすめ!

全経簿記 上級の合格体験記

全経上級を受験する人は、本命は「日商簿記1級」という方も多いと思います。

私も一番の目標は「日商簿記1級 合格」でした。

当時、すでに簿記講師として働いていましたので、確実な知識と自信をつけるために1級取得を目指しました。

しかし、日商簿記1級に初めてチャレンジした時に全く歯が立たず、自信も無くなりモチベもタダ下がりに…

次の日商試験までに期間も空くので、力試しにと「全経上級」にチャレンジすることにしました。

全経上級と日商1級の難易度比較と合格率

試験の合格率を比較すると、日商1級が約10%、全経上級が約15%と、全経上級の方が5%ほど合格率が高いです。

直近15回分の日商1級、全経上級の合格率は次の通りです。

| 日商1級 | 全経上級 | |

| 平均合格率 | 9.86% | 15.67% |

| 最高合格率 | 13.54% | 18.78% |

| 最低合格率 | 5.88% | 12.73% |

| 日商1級 | 全経上級 | ||||||

| 回 | 年 | 月 | 合格率 | 回 | 年 | 月 | 合格率 |

| 162 | 2022 | 11 | 10.45% | 209 | 2023 | 2 | 13.63% |

| 161 | 2022 | 6 | 10.11% | 207 | 2022 | 7 | 12.73% |

| 159 | 2021 | 11 | 10.17% | 205 | 2022 | 2 | 13.97% |

| 158 | 2022 | 6 | 9.82% | 203 | 2021 | 7 | 14.14% |

| 157 | 2023 | 2 | 7.90% | 201 | 2021 | 2 | 14.19% |

| 156 | 2020 | 11 | 13.54% | 199 | 2020 | 7 | 15.40% |

| 153 | 2019 | 11 | 9.77% | 197 | 2020 | 2 | 15.27% |

| 152 | 2019 | 6 | 8.47% | 195 | 2019 | 7 | 16.28% |

| 150 | 2018 | 11 | 8.96% | 193 | 2019 | 2 | 16.17% |

| 149 | 2018 | 6 | 13.42% | 191 | 2018 | 7 | 16.59% |

| 147 | 2017 | 11 | 5.88% | 189 | 2018 | 2 | 15.16% |

| 146 | 2017 | 6 | 8.81% | 187 | 2017 | 7 | 15.89% |

| 144 | 2016 | 11 | 9.30% | 185 | 2017 | 2 | 18.78% |

| 143 | 2016 | 6 | 10.86% | 183 | 2016 | 7 | 17.77% |

| 141 | 2015 | 11 | 9.61% | 181 | 2016 | 2 | 17.97% |

実際に両方受験してみた体感としても、全経上級は試験対策もしやすく、本試験の問題も素直で解きやすかったです。

ちなみに試験の範囲には、ほとんど差がありませんので、受験するまでにかかる勉強時間は同程度必要だと思います。

単純に合格率から見ても全経上級の方が合格しやすい試験であることが分かります。

全経上級と日商2級の難易度比較と合格率

「全経上級と日商2級の難易度、あまり変わらない?」という意見をチラホラ耳にしたのですが、これはかなり差があります。

日商2級合格→全経上級試験対策

で合格できるかというと、まず無理だと思います。

難易度をざっくり比較すると、

日商1級(難易度100)>全経上級(難易度95)>>>日商2級(難易度40)

くらいの差があります。

日商1級も、全経上級も、合格するにはかなり覚悟をもって学習する必要があります。

日商1級を何点とれたら、全経上級の合格圏内?

日商1級より全経上級の方が合格しやすいのですが、あくまで「同程度の難易度」であることが前提です。

私の体験で言うと

日商1級受験(約60点で不合格)

↓

2ヶ月後、全経上級受験(約330点で合格)

という結果でした。

全経簿記 上級の合格体験談と学習方法

全経簿記上級に合格したときの体験を踏まえ、おすすめの学習方法をご紹介します。

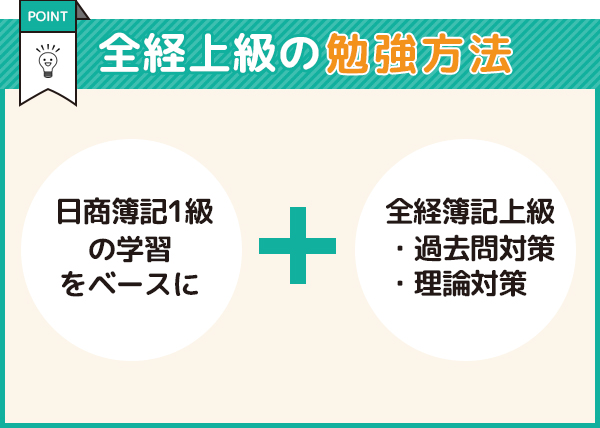

ベースは日商簿記1級の学習を

簿記の学校の「簿記1級講座」は、ほとんどが日商簿記1級を対象としたコースばかりですが、全経上級も試験範囲はほとんど同じなので問題ありません。

特に全経上級コースにこだわって選択肢を減らす必要は無いと思います。

日商簿記1級のおススメ講座に関しては、「簿記講師が教える、日商簿記1級を目指すなら、学校はこの3択!!」の記事で詳しく紹介しています。

-

簿記講師がオススメする、日商簿記1級の講座ベスト3を紹介!

簿記1級の学校は「ネットスクール」「TAC」「クレアール」の3択!各学校の比較 簿記1級の講座を比較するときに、大事なのは「その講座を受けて、合格できるの?」だと思います。 10万円以上 ...

続きを見る

試験直前に「過去問対策・理論対策」が重要

日商1級と全経上級、試験範囲はほとんど同じですが、本試験の出題傾向には違いがあります。

日商1級と全経上級|出題傾向の違い

- 過去問の類題が(日商と比べ)出やすい

- 理論対策の暗記が得点源になる

日商簿記1級は、過去問で合格点が取れても本番で不合格になってしまう人も多いです。(私も含めて…)

しかし、全経上級は過去問の類題が見られ、過去問で合格点が取れる実力がつけば、その実力が本番でも発揮できる場合が多いですよ。

おすすめの過去問テキスト

過去問は、全経上級のものを必ず解きましょう。

日商1級で学習した教材と同じ出版社のものでも、違う市販のものでもかまいません。

ただ、日商1級と違い書店にはあまり置いていないので、はやめにネットで注文をしておいたほうが良いでしょう。

理論対策について

日商簿記1級の理論で高得点を取るためには、かなりの量の暗記と学習が必要で得点源になりにくく、学習コスパが悪いため力を入れない人も多いと思います。

しかし、全経簿記上級は理論問題に過去の類題も多く、得点源になりやすい部分になります。

日商1級で理論が手薄になっていた方は、全経上級の受験前にしっかり学習しましょう。

とはいえ、日商1級の受験直後に次の全経上級を受けるとなると、学習期間は1~2ヶ月ほどしかありません。

まずは過去問の理論を100%解けるようになるのが先決です。

余裕があれば、市販の教材などを利用して理論対策を行いましょう。

直前対策講座について

日商簿記1級の受験直後に全経上級を受験する場合、学習期間が短いので全経簿記の直前対策講座を受講することも、おすすめです。

日商1級の標準コース(20万円弱)と違い、安価で受講が出来るのでコスパも良くオススメです。

私が受験したときは、日商簿記1級の学習をTACで受講し、全経上級の試験直前対策をネットスクールで受講しました。

全経上級の出題傾向を重点的に解説してもらえるので、短い期間で対策が出来たのが合格に繋がったと思います。

全経上級よくある質問

全経上級について、よく聞かれる質問について解説します。

全経上級に合格したけど、日商1級を目指した方が良い?

全経上級に合格後、日商1級を目指すべきか悩む気持ち、とても分かります。

なぜ全経上級を受験したのか、改めて考えてみると良いでしょう。

税理士試験の受験資格が欲しい

もし全経上級を受験した目的が「税理士試験の受験資格を得るため」であれば、日商1級にこだわらず、少しでも早く税理士科目を目指すことをオススメします。

税理士試験は5科目もあり、1年1科目でも5年かかる長丁場の資格です。

また日商1級でなくても「簿記論」「財務諸表論」が取得出来れば、就職や転職にもかなり有利になります。

税理士試験以外の方

私が日商1級を目指したのは、簿記講師としてより深い知識をつけること、資格を保有することでお客様からの安心感・社会的信頼を得ることが目的でした。

全経上級を取得して、大きな自信になりましたし、一安心したのも事実です。

しかし「日商簿記1級」と「全経上級」の認知度の差は大きく、最終的な目標である日商簿記1級を目指しました。

私と同じように、最終目標が「日商簿記1級」と決めている方は、あと少しです!

全経上級は、就職(就活)に有効?

全経上級は難易度も高く、日商簿記1級と同程度の簿記のスペシャリストといえる資格なので、胸を張って就職活動でアピールした方が良いでしょう。

ただし、日商1級と比べ認知度は著しく低いと言わざるを得ません。

実際に企業の求人案件を見ても、「日商簿記●級」「簿記論」「財務諸表論」という条件は見ますが、あえて「全経」を挙げている企業は見られません。

経理に携わる方、税理士事務所、会計事務所の方などは「全経上級、すごいね」となる場合もありますが、それ以外は残念ながら「全経上級?」となるケースも多いです。

全経上級の履歴書への書き方は?

履歴書に記載する場合は、基本は正式名称で記載します。ただし、かなり長いので略式で記載する場合もあります。

【正式名称】

公益社団法人全国経理教育協会主催 簿記能力検定試験 上級

【略式】

全国経理簿記検定試験 上級

この記事内で紹介したサービス

- >>全経上級 試験対策講座(ネットスクール)

・短期間で全経上級の対策をするのにおすすめ!

-

簿記講師がオススメする、日商簿記1級の講座ベスト3を紹介!

簿記1級の学校は「ネットスクール」「TAC」「クレアール」の3択!各学校の比較 簿記1級の講座を比較するときに、大事なのは「その講座を受けて、合格できるの?」だと思います。 10万円以上 ...

続きを見る